近日,青岛大学青岛医学院首届招生的“沈福彭班”举行了一场特殊的人体解剖学开课仪式。仪式现场,学子们向在解剖教室内“值守”了42年的一具脊柱骨架标本敬献鲜花,深深鞠躬,静默悼念。这位医学生最特殊的老师——“大体老师”,是新中国遗体捐献先驱沈福彭教授的骨骼。而更令师生们感动的是,今年1月,沈福彭教授长子沈伯威去世,家人遵照其遗愿,将他的遗体也捐献给青岛大学青岛医学院,成为第1376位“大体老师”。沈伯威虽未继承父亲的医术,却用一生践行着父亲“从医为民”的精神和使命。这对父子跨越42年的特殊“接力”震撼世人。

1 父亲,托举后辈“甘为垫脚石”

在青岛大学医学史馆的一隅,一具人体骨架标本无声伫立。它来自中国首位自愿捐献遗体的医学教育家沈福彭教授,他用一生诠释了“鞠躬尽瘁,死而不已”的信仰,将生命最后的痕迹化作永恒的医学火种,照亮后人求索之路。

沈福彭教授一生以赤子之心践行医者使命,少年时因脊椎结核病卧床4年,在此期间立志学医救国。他留学期间曾组织抗日宣传活动,并放弃优渥条件,穿越战火回归祖国,扎根云南大学医学院,致力于培养医学人才。抗战胜利后,他赴青岛参与创建山东大学医学院,带领师生到荒坟采集骨骼,7年间收集300余具标本,为解剖学教研室的建立打下基础。教学中,他对待学生甚是严苛,让大家逐字背诵解剖学相关概念,曾要求一名学生的论文六易其稿,以“甘为垫脚石”的精神托举后辈。晚年时,他抱病完成学术著作。1982年,这位中国解剖学先驱离世,根据他的遗愿,骨骼被制成标本,永久伫立于青岛大学青岛医学院的解剖实验室内。弯曲的脊柱凝固着半个世纪的坚守,泛黄的玻璃橱窗内是他无声的誓言。“我愿死后继续站岗,看着后人前进。”这是沈福彭教授的遗愿。

2 儿子,虽未从医却乐于奉献

沈福彭教授去世43年后,他的长子沈伯威在生命最后一刻,做出了和父亲同样的选择,续写了这场跨越时代的“父子之约”。作为医学教授之子,沈伯威的人生轨迹与父亲相去甚远,却在每一个平凡岗位上诠释着“医者仁心”的深刻内涵。1966年,沈伯威高中毕业,成绩优异的他却因时代原因失去高考机会,成为一名医生的希望也就此落空。生性乐观、坚韧的沈伯威,在1968年响应国家号召,下乡来到诸城桃林公社。年轻的沈伯威翻阅大量农业资料,力主从海南引进杂交高粱。金秋时节,村民们捧着沉甸甸的高粱穗喜极而泣的场景,成为他人生奉献之路上的第一个动人注脚。这段经历不仅解决了乡亲们的温饱问题,更在他心中种下了服务他人的种子。

此后岁月里,沈伯威以多种身份续写着精彩人生:在建筑公司,他钻研驾驶维修技术,从一名普通司机成长为技术骨干;在英语讲台上,他以生动有趣的教学方法赢得了学生的喜爱;在医学院工会,他永远是第一个到场调试设备、最后一个离开办公室的“欢乐使者”,用爽朗的笑声温暖着每一位学生和教师。

3 传承,42年后完成“父子接力”

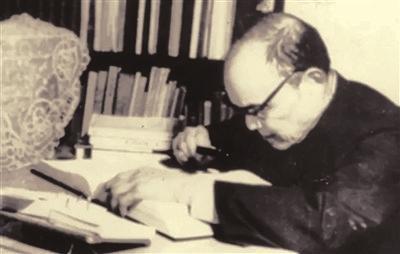

2008年,当奥运圣火即将在青岛点燃时,62岁的沈伯威做出了一个热血沸腾的决定——报名成为奥运志愿者。这位即将退休的老人通过层层选拔,最终如愿穿上了那身令他自豪的奥运志愿者服装。在碧海蓝天的青岛奥帆中心,烈日下的辛勤工作让本就肤色偏深的沈伯威变得更加黝黑,志愿者们亲切地称他为“巧克力大叔”。作为电瓶车司机,他不仅出色完成了本职工作,更凭借丰富的工作经验,创新性地优化了服务流程,使工作效率提升了近30%,获得了奥组委的高度评价。当一位外国残疾运动员在测试赛后情绪低落时,沈伯威主动上前用一句真诚的“You'renumberone!”和竖起的大拇指给予了他最温暖的鼓励;当一辆工作车不慎被卷入海中时,他毫不犹豫地冲进海里,凭借娴熟的水性成功将车辆救回……这些闪光时刻让这位“巧克力大叔”成为赛场上一道独特的风景线。在200多个日夜里,沈伯威每天从清晨工作到深夜,却从未领取分文报酬。“这是我一生中最快乐的时光,”他曾动情地说,“我只想用微笑面对这个世界。”这种纯粹的奉献精神,为他赢得了五星级志愿者的最高荣誉。

从医学世家到奥运赛场,沈伯威用行动诠释了人生的光彩不一定要在手术台上绽放,只要怀揣热忱与坚持,在每个平凡岗位上都能书写不平凡的人生华章。这段志愿服务的经历不仅圆了他的奥运梦,更成为他奉献人生中最闪亮的篇章。作为沈福彭教授的长子,他曾备受关注并被寄予厚望,在那个特殊的年代,他曾遇到过很多困难与挑战,但他说:“青年时下乡这段经历给我打下了‘坚韧’的底子,什么困难我都能战胜。”

今年1月21日,因脑梗卧床两年多的沈伯威走到了生命尽头,家人按照他的遗愿办理了遗体捐献手续。这不是终点,而是另一种开始。作为青岛大学青岛医学院第1376位捐献者,他的遗体将用于医学教育事业。正如他生前所言:“我希望自己的病历和身体能帮学生们多一份临床参照。”沈伯威的亲友告别及遗体接收仪式在遗体捐献中心的“生命奉献展厅”举办,仪式现场来了一支特殊的队伍——30多位白发苍苍的老人,他们有着一个共同的身份:诸城下乡知青。这些年在沈伯威的努力下,诸城知青联谊会成为大家心目中最富凝聚力的团体。

据《青岛早报》

甘公网安备 62010202002336号

甘公网安备 62010202002336号