谈起茶马古道,人们总认为这是西南地区的历史文化遗存。但鲜为人知的是,历史上茶马古道的主要分布地不只在大西南的云贵川,在广袤的北方腹地,也存在一条承载千年的商贸古道。

从历史文献资料来看,四川、云南通往陕甘地区也存在着一条极其重要的茶马古道,即秦蜀茶马古道,这条古道在宋、明、清时期承担了四川、汉中及湖南等地同陕西、甘肃、宁夏、青海及西藏茶马交易的主要任务,也是真正意义上以茶易马的茶马古道。

对陇南至今保留的茶马古道“交通遗存”的探查,我们发现陇蜀道的祁山道、陈仓道、阴平道,在秦陇与巴蜀之间,起着关键连接作用,无论是从经济发展、行政建制或者交通要道而言,在甘肃的丝绸之路线路中均占据极为重要的地位。

1 河州二十四关

在临夏州档案馆有一幅清代光绪年间的《河州二十四关图》,它隐含着茶马古道的人文密码。

它是迄今为止发现的由河州(今临夏)官府绘制的最早的一张临夏原始地图,距今已有140年左右。

该图高55厘米,宽54.2厘米,用毛笔绘制而成。图中所示方位与现今地图所标示的方位完全一致。图四周有详细的界址文字说明,地名及界址说明文字字体均为楷书,娟秀工整。图中央靠上方处盖有河州府衙的印鉴:“河州之印”。印鉴为7.3厘米正方形,印文清晰可辨,印色鲜红,由汉、满、蒙三种文字合璧。

为什么在古河州境内的山川,会星罗棋布分布着二十四个关隘?这要从最早西夏控制河西走廊说起。

当时唐蕃古道北道完全阻塞,经过临夏以丝绸之路南道为基础的青唐道因避开了河西走廊而繁盛起来。

青唐道总体呈东西向,大致以青唐城(今西宁市)为中心,东至熙州(今甘肃临洮县)为东段,可称“河湟道”,再向东延伸,可达北宋都城汴京(今河南开封市);向西经青海湖南岸、北岸,贯穿“黄头回纥”居住区(柴达木盆地西北部)至今新疆若羌为西段,可称“黄头回纥道”,再向西延伸,可通达西域地区,宋代后则成为贸易进行茶马互市的主要通道。

沿着这条古道,宋王朝急需的来自甘青地区的大量马匹源源不断地输入中原,茶叶、布匹等生活用品也由此运抵青藏高原。宋代的“茶马互市”促进了自唐、五代以来日益兴盛的茶马贸易,到了明代,河州成为茶马互市的中心区域。

为了禁绝茶叶走私,明洪武年间,明廷沿河州西部的太子山、积石山一线设置了积石关、老鸦关、癿藏关、土门关、红崖关、西儿关、樊家峡关、五台关、莫泥关、船板岭关、槐树关、石咀关、朵只巴关、乔家岔关、沙马关、崔家峡关、宁河关、思巴思关、陡石关、大马家滩关、小马家滩关、麻山关、俺陇关、大峡口二十四关,稽查私茶和开展茶马贸易。

我们此行要去探寻的积石关为二十四关之首,旧名临津关,最早为前凉张轨所置,位于临夏州积石山县大河家镇关门村西,地处巍峨的积石山麓,积石峡东口。当时河州茶马互市的主要榷场也在此关址附近。

2 大河家风韵

积石关无比重要的是它扼守的临津渡古渡,它从汉朝到明清以及近代,一直是黄河上游横跨甘青的重要渡口。

尽管有天堑分割,但文明之光却在甘青的黄河两岸同时闪烁。据考古调查,早在新石器时代晚期,以甘肃为中心的马家窑文化和青海的宗日文化存在着一定的传承关系,著名的齐家文化同样在青海境内也有广泛分布,分布于青海民和的青铜时代喇家遗址,与临夏境内的齐家坪遗址同属齐家文化。

这些众多的古文化遗迹,充分说明早在新石器时代晚期,甘肃与青海之间就已经存在着一条文化传播路线和交通路线,为以后的丝绸之路南道、唐蕃古道和甘青茶马古道的形成和发展奠定了基础。

从积石山县城出发,记者西去前往车程不到三十公里的积石关、临津渡所在地大河家镇。

积石山的县名也是来自小积石山,我们很快就看到它的身影,宛若一条赤龙在大地之上游弋。如果从自黄河出山口大河乡的关门算起,向南至马龙沟关滩一带,小积石山从西北到东南延伸的长度有50公里,最高处的海拔4309米,平均海拔达2200米。如果用雄奇、嵯峨、高拔形容它的风貌绝不为过。

大河家镇,是一座有着独特魅力的小镇。难怪作家张承志在《大河家》的散文中开篇就点明:“大河家是一处黄河渡口。年年放浪在大西北的黄土高原之家,大河家便渐渐地成了自己的必经之地。它恰像那种地理老师不懂的、暗中的地理枢纽;虽然偏僻贫穷,不为人知,却比交通干线的名声更自然更原始。不露痕迹地沟通着中国。”

今天的大河家仍然不失茶马古镇的风韵。街上的各色店铺一家挨着一家,挤得让人透不过气来,广场上驶出一辆接一辆的长途车。

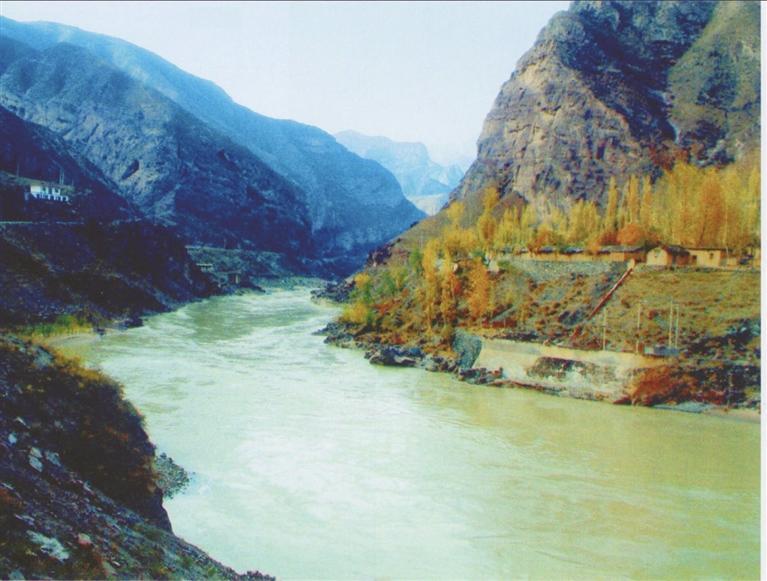

下车沿河步行,首先看到的是一座沟通东西的拱桥。站在桥上,本来和煦的阳光被大风吹得一去无踪,沿着河坝找到平缓处下行到镇边河滩,终于见到了临津古渡的真实模样。

临津渡口因为刚才所去的黄河大桥的修建,早已退出了历史舞台,就剩两墩石锁还挺立在黄河南北两岸,一条胳膊粗细的铁索垂向河水,在水中央激起层层的浪花。

3 最后的辉光

黄河北面的石锁,在河滩之上,高10余米,尤为醒目。黄河南面的石锁,被一片同样高度的青杨林所包围。

黄河是这里的分界线,北边是线条分明的赤色山脉,南边是城镇,黄河自西向东流淌着。正是有了这一条天然的分界线,区分开来的,就不仅仅是黄河有两岸而已,这南北两岸,也正是黄土高原与青藏高原的分界。河之南,是正宗的黄土高原,就像童谣里唱的那样,黄黄的河水,黄黄的山,光溜溜的山上是黄土;河之北,石滩草甸,山上枯黄的草丛中依旧泛着青绿。这里是两大高原相交碰撞的地方,是存在奇景的地方。

站在河边向对岸望去,一座山峦像巨型的屏风阻挡了视线,它有一个好听的名字——“珍珠崖”,实际上它却是削壁千仞,似乎随时都会崩倾。在正午的阳光照射下,赤色的石崖灿若明霞,呈现出丹霞地貌独有的特征。

这里正是相传大禹导河的地方。按照流传的民间传说,因为小积石山阻挡了黄河向东而去的步伐,大禹才

决定在这里率领百姓开山劈崖。大禹导河的行动遇到一条恶龙横加阻拦,他一怒之下,便劈死恶龙,恶龙身上流出的血染红了积石山脉。珍珠崖上层层叠叠的崖壁纹路,就是大禹凿山导河时留下的斧痕。正是疏浚了这积石山的临津关,黄河便由此从青海省顺畅地流入了甘肃省,而大河家镇便是黄河入甘第一站。

临津古渡便和大河家镇难分彼此,水乳交融,千百年来,它以水运沟通着陆运,以中原沟通着西域,以中国沟通着中南亚。

到了清末民初,临夏“脚户”兴起,是这条茶马贸易最后的辉光。“脚户”多为农民,以户为单位,从事专业驮运,如有较大运输量货物,则以结帮组队承运,他们结成浩浩荡荡的队伍,互相照应行走于四方。一年四季或四川、或陕西、或青海、或西藏、或省城兰州,用自己的双脚,踏出了一条条崎岖绵延的茶马古道,成为茶马古道上的重要组成部分。

文/图奔流新闻·兰州晨报记者 刘小雷

甘公网安备 62010202002336号

甘公网安备 62010202002336号