来一场没有手机和网络的旅行是什么样的体验?正在英国读博的山西太原小伙杨淏不带手机旅行134天,走过中国24个省市,遭遇了很多困难,也结识了很多朋友,读了不下40本书,还把所闻所见拍成影像。“最重要的是沿途可以不受任何打扰去专注写作,旅程中我共写下22万字散文。对我来说,这是一次绝对专注的人生体验。”

1 手机成为“数字化器官”,他打算做个实验

2023年11月27日,杨淏留下自己的一切电子网络设备,包括手机、电脑等,仅带了生活必需的衣物与一些身份证件,以及银行卡和现金,还有两个不能联网的小相机,开始从故乡太原出发,随机搭乘各种交通工具出游。

杨淏来自山西太原,曾经专业学习中国书画,目前在英国攻读当代艺术博士学位。他发现手机与互联网对当代人形成了诸多影响,其中之一是人的注意力很容易被分散掉,于是他养成了一个习惯,平常开始读书或者写作时,就会把手机关掉,要不就设成飞行模式,或者干脆放到另一个房间。在英国读博士的时候,他的手机里不插电话卡,家里也没有装网络,只有工作室有网络覆盖,他平时往返于家里和工作室,每天早上到工作室才能连上网,集中处理一下消息和邮件,然后在工作室待一整天。“在没有手机的情况下,我可以全神贯注做事情。”

为了探索数字网络对于人的影响有多深,他想,如果把脱网的“战线”拉长,把几个小时拓展到几个月,是不是会获得更多不一样的体会?“想把这件事情拉到足够长的时间,在数字化已经覆盖每一处生活细节的当下,以没有任何数字网络装备的方式与当代社会发生接触,体验种种不确定的幻想,令我着迷。我感觉手机相当于一个人的数字化器官,缺少了它,很多东西无法正常运行。我想做一个实验,进行一次完全摆脱互联网的出走。我想看看在脱离网络的帮助、支持与控制之后,自己在不断迁徙的过程中会发生点什么。”

2 遇到一些麻烦,通过沟通都解决了

从太原出发,先往南到达广东,然后往东到长三角,再往西走到新疆,然后去东北,最后回到山西太原。

杨淏的第一站是临汾,这是他在火车站随机挑选的目的地。到临汾时已是傍晚,他找到一家酒店,虽然出示了证件和现金,但因为没有事先通过手机预订,工作人员忙活了半天,还是无法给他确定房间。前台小哥给他推荐了其他酒店。因为杨淏没有手机导航,他只好用笔画了一张地图。

地图问题一直是个难题,如今地图都已经数字化,纸质版地图已经很难买到,即使能找到,版本也比较老。

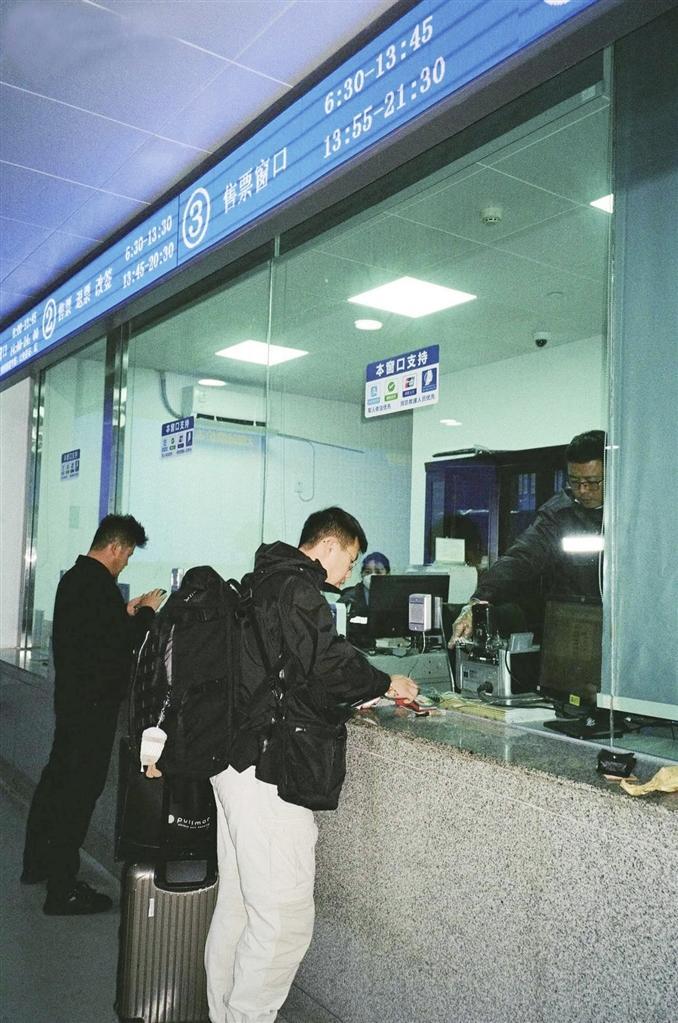

每一站都有各种各样的麻烦,因为没有手机,除了订酒店和买车票很困难,有时候下大雨,根本打不到巡游出租车,而他没有手机叫不了网约车,所以没办法,只能随便坐公交车。

支付是最常遇到的困难,手机支付如今几乎取代了现金支付。杨淏在新疆莎车几乎花完了现金,想用银行卡取现,没想到找不到商业银行,找了很多饭店、商店甚至洗衣房也没有办法刷卡。他在寻找POS机的时候,当地两位大哥想了好久告诉他,某个地方有一个ATM机。他拦下一辆出租车,和司机讲:“我现在身上没有钱,你载我去ATM机那里,如果找到的话,我就可以取钱付给你,如果找不到,那我给付不了车钱,你知道那个地方吗?”司机小哥直接带他奔向ATM机。杨淏没有完全规划好路线,虽然有大方向,但具体去哪都是临时决定的。去湘西的时候,他带着沈从文的书。沈从文90年前曾经在沅江上飘荡了23天回到老家凤凰,写成了《湘行散记》。杨淏沿着沈从文的路线从常德出发,却发现沅江中已经出现了很多水坝,客运轮船已消失,甚至连码头都荒芜了。他只好选择坐小巴和公交旅行,但很多地名已经变化。每到一个乡镇,他都会拿着《湘行散记》中提到的地点与故事询问当地人,出租车司机皱着眉头说:“我在常德生活了四十多年,怎么你问的问题我一个都不知道?”

也有比较了解情况的当地人。他在沅陵与一位当地乡贤聊天后才知道,沅陵就是古代的辰州,沈从文写的沅州在更西部的芷江。他为杨淏指出了书中的所有地点,让他在沈家芸庐老宅的原址进入梦乡。

3 邮局买不到邮票,工作人员不会寄挂号信

没有手机的另一个困难是信息获取和沟通。因为没有列车时刻表,查不到哪里有车和如何坐车,规划行程会耗费不少精力和时间,只能到处去问,他在此过程中交到不少朋友。

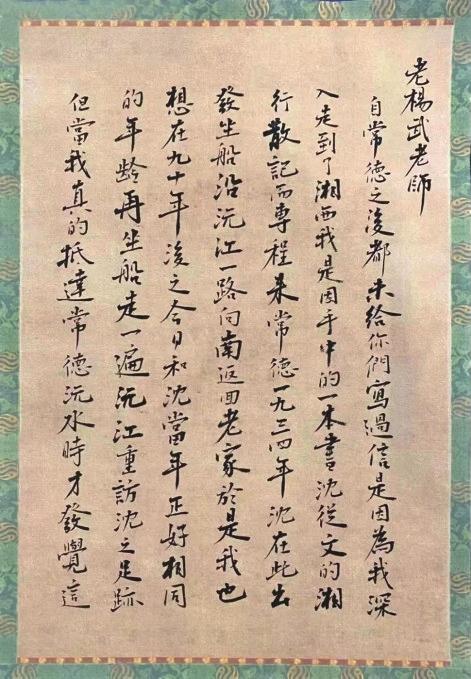

杨淏出发前曾把这个计划告诉了亲人朋友,并且发了个微信朋友圈:“从明天开始,我将要脱离互联网与现代通信几个月,一切与数字网络有关的联系方式都将停用(包括电话),如果有人愿意,可以把你的地址私信给我,我可能会给你写信或者拜访你。”有些朋友给他留了地址,他在旅行时几乎给每个朋友都写了一封信,更多的信是寄给家人和女友的。他写信用的是毛笔,“现在很少有人手写书信了,脱离手机之后,想恢复这种家书的传统,用毛笔写信件。”

现在有些自带邮资的明信片还经常有人用,但寄一封普通的信反而比较麻烦。他在武汉一个邮政所寄信时,工作人员竟然找不到一张普通邮票,一些集邮纪念册中有邮票,但是需要整套销售。这种情况出现在不少邮局,有的不仅没有普通邮票,而且连信封也没有。即便邮票和信封能解决,有些邮局工作人员竟然不会发挂号信,最后只能请来前辈领导手把手教挂号信的所有步骤。

整个旅程中,杨淏总共寄出了大约40封信件,收到回信5封。他在新疆的时候已经临近春节,出发前曾经说会回家过春节,但当时发现回不去,就提前20天给父母和姑姑各寄了一封信告知,“我以为他们肯定能收到,但当我回到家时,我妈见到我都哭了,我了解到她根本没有收到那封信,回来后又过了十多天信才收到。”

4“空降”在女友面前,把她吓一大跳

杨淏曾经规划了三站去拜访朋友。因为没有手机,也找不到公共电话,不能提前联系,每到一个地方,他只能先打出租车到附近,然后再去小区问,找到后直接来敲门。

杨淏的女朋友是南京人,所以他的其中一站就是去南京,“她完全不知道我什么时候到,因为我跟她分开这么久,其间完全联络不上,元旦过后我直接‘空降’到她家,去敲她的门。我当时拿着花,她刚打开门时以为我是外卖员,后来我把花递给她,她才看见是我,吓了一大跳,同时感到非常惊喜。”

在开启行程之前,家人朋友都担心安全问题,但杨淏发现,“一路上很多人帮助过我。有人让我搭车,或者带我去某些地方,或者告诉我一些情况,或者给我提供住的地方……”没有手机,杨淏觉得人与人之间的沟通效率高多了。他还养成一个习惯,每去一个地方,会跟酒店前台聊天,让他们推荐当地好玩的地方,还跟出租车司机聊天,因为他们经常会知道很多“偏门”的事情。

5 读了不下40本书写下22万字的散文

2024年4月9日,杨淏回到了家乡太原。在这134天里,他的购物都是在线下进行,没有网购,“这一方面限制了我很多的无用消费,另一方面,我觉得消费的准确度更高了,因为我要看到才会买。”

在这134天的时间里,杨淏走过了24个省市中的68个县市,结识了很多朋友,读了不下40本书,并把所闻所见拍摄成影像,素材多达2T。最重要的是他可以专注写作,一共写下22万字的散文。“我像是伪装成一个古代人,穿越回当代社会,许多早已麻木的神经又再度敏感起来。对我来说,这是一次绝对专注的人生体验。”

据《扬子晚报 》

甘公网安备 62010202002336号

甘公网安备 62010202002336号