敦煌,如历史长河中的一湾清泉,照鉴过去,也照耀未来。

80年前,1944年1月,国立敦煌艺术研究所成立。习近平总书记曾指出:“国立敦煌艺术研究所成立,结束了敦煌石窟近400年无人管理、任凭损毁、屡遭破坏偷盗的历史。新中国成立以来,党和国家高度重视、大力支持敦煌文化的保护传承工作。”

多年来,习近平总书记数次表示了对这座底蕴深厚的丝路古郡的向往。2019年8月,总书记来到这里考察调研,深情地表示,此行实现了一个夙愿。

从建设世界文化遗产保护的典范,到打造敦煌学研究的高地;从莫高精神的代代传承,到敦煌文化的发扬光大……殷殷牵挂、谆谆嘱托,展现出习近平总书记对古老文脉的深厚情结,对中华文明传承发展的深邃思考。

“敦煌我一直是向往的”

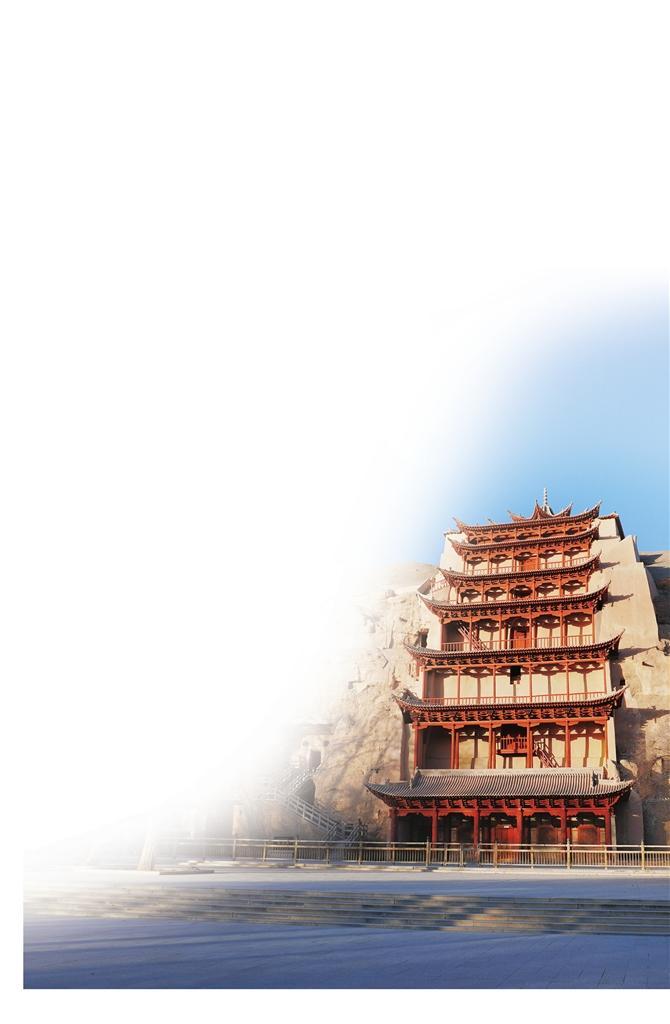

敦者,大也;煌者,盛也。丝路重镇敦煌,多元文明在此交汇,孕育莫高窟的华光璀璨。

2019年初秋,在甘肃考察调研的习近平总书记来到这里。

走进莫高窟第323窟,习近平总书记望向北壁上的一幅壁画。

“这是张骞。”总书记说,随即又问,“这是什么时代画的?”

“初唐时期。”负责讲解的敦煌研究院文化弘扬部副部长宋淑霞向总书记介绍。

虽然是第一次走进莫高窟,但是总书记对文物的熟悉程度令工作人员惊讶和感动。

这种熟悉,缘自习近平总书记对敦煌长久以来的一份情结。

1986年,时任厦门市委常委、副市长的习近平同志到甘肃调研交流,因时间紧、路途远而没能到敦煌。直到30多年后说起这段往事,总书记还提到了当时的那份遗憾。

后来,在浙江担任省委书记时,习近平同志到浙江大学调研,参观“浙大文库”时,对著名敦煌学家姜亮夫的学术成就如数家珍。

到中央工作后,2009年,习近平同志到兰州大学调研,叮嘱兰州大学敦煌学研究所所长郑炳林“将敦煌学做强做大,为国争光”……

“心向往之”的背后,是至为深邃的思考。

翻开史册,河西走廊风云际会,敦煌盛时气象万千。

巍巍大汉,从此处望向长安,数千里路途中80余处驿站,沿途“使者相望于道”,敦煌更是“华戎所交一都会”。

隋唐盛世,丝绸之路北、中、南三条路“总凑敦煌”,敦煌成为丝路“咽喉之地”,驼铃声声、商贾云集。

穿越千百年的时光,古老的丝路重焕荣光。

2013年9月,哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学。人们不仅记住了习近平主席提出的“丝绸之路经济带”,更记住了这位大国领袖充满感情的话语——

“我的家乡陕西,就位于古丝绸之路的起点。站在这里,回首历史,我仿佛听到了山间回荡的声声驼铃,看到了大漠飘飞的袅袅孤烟。这一切,让我感到十分亲切。”

敦煌,在总书记心目中有着不同寻常的地位。

向首届丝绸之路(敦煌)国际文化博览会致贺信,习近平总书记盛赞“敦煌是历史上东西方文化交汇的重要枢纽”;在首届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上,总书记谈及古丝绸之路,将敦煌等古城称为“记载这段历史的‘活化石’”……

(转A02版)

甘公网安备 62010202002336号

甘公网安备 62010202002336号