秦人养马,戎人造车。

甘肃张家川马家塬战国戎人墓葬,作为21世纪最重要的考古发现之一,震惊世人,尤为引人注目的是墓葬中出土的战国车乘,保存完好,车身由金、银、贴金银铁、铜、锡和各类质地的珠子装饰,部分车辆表面髹漆彩绘,具有较高的工艺水平,这些马车也因其豪华的装饰和高水平的制造工艺,被称为“战国豪车”“2000年前的劳斯莱斯”。

探源秦文化,复原戎车马。2022年,甘肃省文化和旅游厅把“战国豪车”创意打造工程提上重要议事日程,真正让文化遗产“活”起来,走入人民群众的生活,为甘肃文旅代言。

9月14日,制作精美的四组战国戎人车舆复制品在黄河之滨的甘肃会展中心广场正式展出,与不远处的甘肃彩车交相辉映,形成一道新的文化景观带,吸引了众多市民和游客争相围观打卡。

让文物“活”起来,走进百姓生活

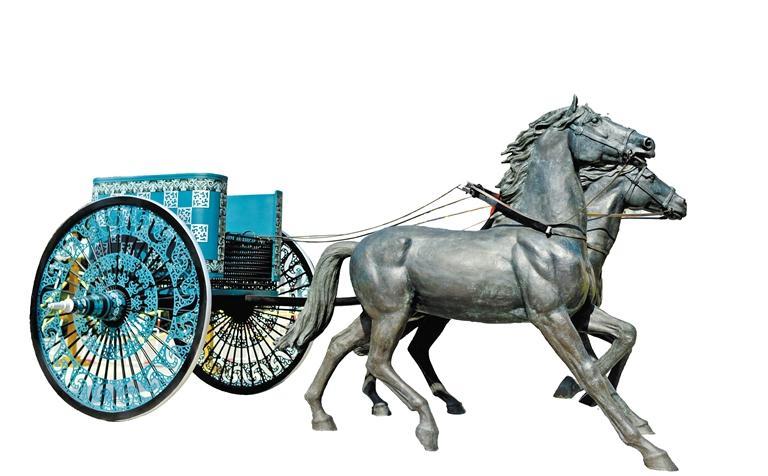

4吨紫铜、300多个零件、100多道工序、5个多月的手工制作……在兰州市黄河之滨的甘肃会展中心广场,新落户的四组工艺精美的“战国豪车”张扬而大气,奢侈感直逼眼球。方形车厢辅以巨型车轮的造型,彰显2000年前的贵族气派,从车轮、车轴、车厢乃至马车周身的镂空花纹,无一不精美绝伦,而还原实物色泽的配色更是夺人眼球:贵气的黄色奢华夺目,复古的红色、闪亮的银白、低调的橄榄绿,细节之间,可见先秦时期华戎交汇、农牧交错、多元文化碰撞和中西文化交流聚合之辉煌。

“中华文明探源工程让文物活起来。张家川马家塬战国戎人贵族墓葬,作为21世纪最重要的考古发现之一,含有大量欧亚草原文化和北方草原文化、秦文化和楚文化融合互鉴的因素,其中的车马是典型代表。2000多年前,秦人东来与甘肃土著戎人在陇东南地区共同谱写了中华民族多元一体融合发展的宏大篇章,遗存了光辉灿烂的文化遗产,成为中华文明探源的重要内容,也是甘肃精神、陇人品格的重要源头。”9月14日,在张家川马家塬遗址戎人车舆复原展出仪式现场,甘肃省文化和旅游厅厅长陈卫中在接受记者采访时说:“甘肃在历史上就是中西文化交流互鉴、多民族共同发展的地方,同时马文化在甘肃历史文化中也极具标识性,以戎人马车为文化元素复制出战国马车和战马,并且放在黄河之滨面向广大市民展出,不仅能够把甘肃独具特色的文物资源活化利用起来,让文物‘活’起来,走进百姓生活中,同时也体现了甘肃文旅系统融入‘一带一路’建设、秉承丝路精神、复兴丝绸之路、构建人类命运共同体的文化自觉。”

还原出土古车式样,再现戎人车马风采

省文旅厅此次组织制作的战国车马,长3.56米、高1.78米、宽2.78米,严格依照马家塬战国戎人贵族墓地出土古车式样,采用铜雕髹漆等技艺等比例复制,再现了战国戎人车马风采。

早在今年三月初,由省文旅厅非遗处牵头,省文物考古研究所授权兰州飞天剧院着手启动战国戎人车舆复制项目。

说起四套战国戎人马车的制作过程,兰州飞天剧院总经理李坤杨历历在目,“接到任务后,我们马上成立了包括省文物考古所等多家单位在内的项目组,经过考察调研,最终选择实力雄厚、拥有浙江省非物质文化遗产项目——神雕祖传铜艺的浙江神雕雕塑工艺有限公司承担设计制作工作。从设计方案到最后作品完成,前后历时五个月时间,在这期间我们多次前往厂家,就设计方案和细节进行沟通。”

“四组马车是严格依照马家塬遗址出土的车马式样1:1等比例复制的。整个复制过程中,难度最大的是马车颜色的调配,考虑到马车是放置在户外,要耐旱、耐风沙,所以要采用亮度比较醒目的色调。但是在喷漆过程中,电脑色系比较单一,调配不出过渡色和渐进色,大大影响了成品的外观效果。”李坤杨说,“因此,我们采用了最笨的办法,邀请甘肃掐丝珐琅画传承人李海明老师,将需要的颜色用色盘调配好,然后带到厂家,李海明老师也亲赴厂家现场指导,用了近一个月的时间完成了喷色工序。”

在马家塬西戎墓地的大规模正式考古发掘中,首次发现了保存完好、华丽的战国车乘。但战国戎人车舆复制项目中增加了马的形象。“在设计制作的过程中,我们有甘肃省文物考古研究所提供的马车数据,但是没有马的相关素材,这也是一个难点,为了让整件马车作品更加逼真,设计团队对每组马车中马的造型进行了还原设计。”李坤杨说,“五月初完成了马的泥塑初稿,这当中经历了四五次的修改,直到七月初才塑形完成。而后根据每组马的神情、动作不同,提炼出祥和、交流、蓄势、奔腾等不同主题,寓意今日的甘肃蓄势待发,将以深度融入‘一带一路’建设为契机,奔向中西部崛起的新征程。”

据省文旅厅非遗处相关负责人透露,制作精美的四组战国戎人车舆复制品初步计划在兰州黄河之滨展出一个月左右,随后将“搬家”至甘肃省博物馆永久展出。目前,甘肃省文旅厅正在着力推进甘肃秦文化和西戎文化考古成果非遗文创转化,以“战国豪车”为主题,创新研发彰显甘肃特色文化底蕴与内涵的非遗文创产品,同时还将研发一批具有实用功能的“战国豪车”交通工具,逐步引入大景区和游客集散场所,使其成为吸引游客参与体验的新特色消费项目,进一步提高秦文化和西戎文化知名度与影响力。

奔流新闻·兰州晨报记者 平丽艳 夏苗

甘公网安备 62010202002336号

甘公网安备 62010202002336号