伴随“南海1号”“丹东1号”等重大考古发现的面世,中国的水下考古事业正蓬勃发展。尤其是“南海1号”,从首次勘探被发现至今,历经30多年。这个过程也是催生、见证了中国水下考古从无到有,迅速发展的宝贵过程。 “南海1号”沉船沉没水深达24米,所处的南海海域每年受台风影响的时间长,若采取原址发掘,每年的作业时间非常短。因此,考古学家创造性地提出“整体打捞”的方式:把沉船整个切割、整体打包后包裹在“大箱子”里,再整体起吊出水,运送至可调控环境的博物馆中进行发掘。“‘南海1号’的整体打捞,是中国水下考古界在世界上的一个创举,也是迁移式保护的一个生动案例。从打捞到发掘,中国考古人员对这一古沉船遗存的方方面面都做到了最大限度保护和利用。采集到的考古数据精确到毫米级,在全世界都是首创。”全程参与“南海1号”打捞工作和考古研究的广东省文物考古研究院副院长崔勇说。

当下大众对考古越来越感兴趣,在年轻人中兴起一股热潮。相比而言,关于水下考古,大众所知较少。

跟常见的田野考古发掘对比,对古沉船遗址的水下考古,特点何在?水下考古队员如何应对水下作业的危险?愿意到水下考古的年轻人多吗?对此相关种种,记者采访到中国第一批水下考古队员,“南海1号”的考古发掘领队崔勇,他主持的古椰贝丘遗址发掘和“南澳I号”的发掘工作,曾分别荣获2006年度和2010年度的“全国十大考古新发现”。

在深海考古方面,我们已经与世界上最先进的国家站在同一个平台

记者:在水下考古,首先就会遇到很多技术难题。整体打捞这艘船就动用了很多科技手段。除了被媒体描述较多的整体打捞过程之外,关于“南海1号”古沉船的发掘、考古过程,还有哪些令你印象深刻、但外界不太知道的?

崔勇:我们发掘这个沉船本来就很难,一个是沉船的船货量太大,已经超出我们一般的想象,第二我们发现,这个沉船花了这么大的精力打捞出来,在发掘过程中我们进行了非常细致的前期研究和方案的制定,所以发掘的难度还在于,在可控的范围里,进行精细化发掘。相当于在一个实验室里进行发掘。这种实验室式的发掘虽然有一定的难度,但发掘出来的信息量也是非常丰盛的。

记者:在我的理解里,与墓葬群性质的遗址多是与祭祀相关不同,“南海1号”商船遗址是一艘在大海上行驶中的货船,相当于一个小而全的生活单位,给后世的人带去了很多当时年代的生活信息。比如当时的人的食物、住宿、娱乐方式等。作为直接参与“南海1号”发掘和考古的一线工作者,您的感受是怎样的?

崔勇:水下遗址也分两类,比如被淹没的古代遗址,就是水库、海平面上升导致的水下遗址。还有一类就是沉船,沉没的遗址,像南海1号这样的。我一直认为,沉船遗址相当于一个时间胶囊。它把某一个时代切片完整地保存下来。沉船既是最小的等级社会,又是高度浓缩的生存单位。一艘船以及它所能容纳的元素,船长、水手、商人还有货,相当于一个高度浓缩的小聚落。它所能反映的不单单是船载货物,还有时代和航路等时空信息,以及当时的政治和社会生态。这样一来,它就比田野考古某个单独的祭祀遗址、墓葬遗址的信息更多元,更综合。而且船在沉没之前,是现世存活的一个单元,可以从中获得当时活人的生存元素信息,这也是沉船考古遗址的特点。

记者:从1987年“南海1号”被发现至今,您跟这艘古沉船打交道了三十多年。在这过程中,你还参与了其他项目的水下考古。在“南海1号”之前,中国还没有水下考古项目。经过这30年的发展,目前中国的水下考古,在技术上是处于怎样的水平?

崔勇:“南海1号”的整体打捞是世界上第一次也是目前唯一的一次。未来“长江口二号”可能会使用第二次。沉船整体打捞技术,在国际上也是比较受认可的。前几年,我们还有一个瓶颈就是深海考古:我们只是一般是50米以浅,但是美国、法国,他们已经做到了深海,甚至深到1000米的都在做。从2018年开始,我们也突破了这个界限,下到了最深1000米的海底去做水下考古调查。这个就和水下考古领域最先进的一些国家,已经站在同一个平台上了。在全世界,能进行深海考古的国家,确实不多。

“南海1号”挖掘出的瓷器超3000亿美元?近乎瞎扯

记者:在图片和视频里看到,这沉船上运载的瓷器之精细,让人对南宋那个时代有了更具体、细微的认知。在海底沉寂800年的瓷器,跟在水面上的保存800年的瓷器,有什么区别吗?

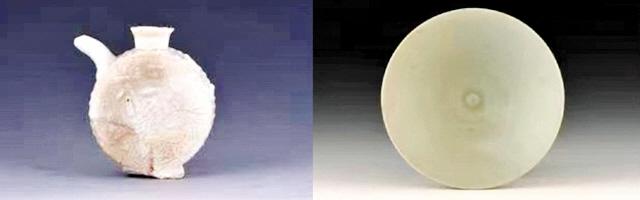

崔勇:跟金银器相比,瓷器的特点在于,它除了少部分是作为收藏的艺术品进行欣赏之外,最主要的用途是生活实用。既然是实用,就有一个使用年限的问题。不可能一个瓷碗用50年或者100年都不会打碎,所以瓷器使用到一定年限的时候,最后的归属基本就是破损。能长久流传下来的,毫发无损的,一直保存到现在的,还是很少。而跟着船一起沉在海底800多年的这批崭新瓷器,由于淤泥比较厚,虽然有一些腐蚀,但总体处于没有受到外界干扰的无氧状态。瓷器釉面烧得非常好,釉结合得非常好,海水几乎渗透不进去,光泽度就非常好,就跟新的一样。这是在田野考古发掘里,很难找到的。

记者:关于“南海1号”南宋古沉船,网上有不少相关介绍的视频,或者考古类电视节目片段。面对大众的传播,一般容易有哪些误区,或者容易出现不准确的东西?我看有不少人把关注点放在船里面的财富,说里面的瓷器价值连城,甚至还估价说挖掘出来的瓷器,超过3000亿美元。这些说法靠谱吗?

崔勇:如果那些节目做专题有跟我们合作,比如说采访到我的同事、搭档等参与“南海1号”考古挖掘、研究的人员,那获取的资料可信度就会比较高。但我也看到,一些信息主要是为了博人眼球,比方说南海1号中考古发掘出来的瓷器有8万多件,价值可以高达3000亿美元,这绝对不是从我们专业考古人员嘴里出来的,这几乎近乎瞎扯。

像“南海1号”这样的古沉船可能还有2000多艘 ?“不可完全当真”

记者:有人根据古籍中的相关记载判断,在南海那片海域,还会有其他沉船。我看到一个数据说,在南海地区,像“南海1号”这样的古沉船,可能还有2000多艘。这个说法靠谱吗?

崔勇:在我看来,这个数字不可完全当真。据我所知,这个数据是一个人根据在中山图书馆查到的古文献记载中关于沉船的记载,估算出来的。大家都知道,古代文献关于沉船的记录,很多时候,都不是很精准,像“沉船十万”这样的字眼,都是需要进一步核实。如果工作做到位了,进行大面积的摸家底工作,突破2000艘也是有可能的。因为航海的历史很长。比如在意大利那边,他们掌握的地中海沉船估计都有上万艘。

记者:我发现,关于“南海1号”沉船的故事,目前似乎很少进入到文学或影视作品的故事表述中。按理说,沉船应是很好的戏剧化素材。比如“泰坦尼克号”。

崔勇:“泰坦尼克号”之所以能成为很好的影视故事,应该是因为,这艘船上有幸存的人,不断回忆这个事件。所以它沉船的整个过程,大体是可以复原的。再比如“致远舰”,甚至在还没有被找到的时候,相关的故事,比如《甲午风云》就已经出来了。但“南海1号”跟这些都不一样在于,它主要是物的故事,关于船上人的信息较少。如果非要在文艺作品里讲这个故事,就需要大量的想象、延伸、艺术演绎的部分。如果有人真的想写“南海1号”的故事,或者根据“南海1号”来编一个故事,我觉得也不是不可以,但这跟我们考古人员的工作就关系不大了。

记者:现在不少考古学家,也开始写一些面向大众的非学术的书。作为中国第一批水下考古队员,你与“南海1号”这艘传奇沉船打了30多年的交道。你考虑过要写一些关于这艘沉船的通俗作品吗?

崔勇:其实我也写过考古类的书,但是关于“南海1号”,还没有开始写,首先还是要把专业报告整理出来。而且我现在毕竟还没退休,手头上有很多具体工作要做。等退休后,可能会开始写。 据封面新闻

甘公网安备 62010202002336号

甘公网安备 62010202002336号