豆花面

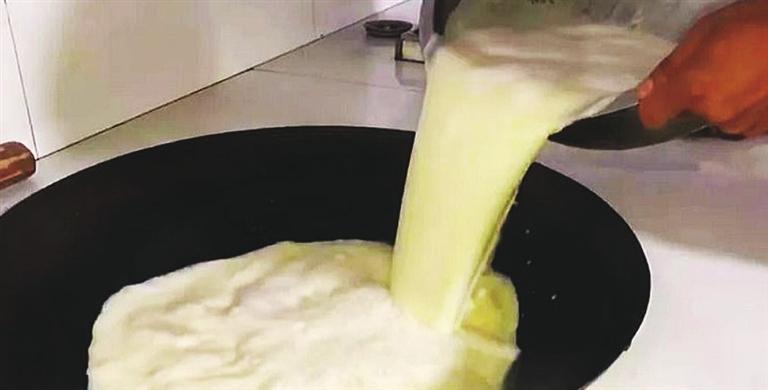

磨制豆浆。

制作豆花。

武都豆花面的灵魂自然来自洁白如玉的“豆花”,是石磨碾过、浆水轻点后得到的唇齿留香。

豆花这种美食在中国的南方北方都有发散式分布,至今人们津津乐道咸豆花还是甜豆花更有风味,而在甘肃陇南,豆花还有更鲜活的吃法,那就是豆花面。

豆花面的独特之处,在于那细腻如丝的豆花与劲道十足的面条之间的“相互奔赴”。

豆花,嫩滑如凝脂,轻轻一抿便化于口中,留下淡淡的豆香与清甜;面条,则吸收了汤汁的精华,根根分明,弹牙有劲,让人回味无穷。两者相辅相成,既保留了各自的鲜美,又在交融中产生了新的风味,让人一尝难忘。

2024年12月,武都豆花面因其独特的制作技艺名列第五批甘肃省非遗名录。

1

武都洛塘的豆花面闻名陇上,与它所处的地理环境大有关系,这个青山绿水间的小镇位于武都区东南,和四川接壤,气候温暖,峡谷幽深漫长,森林覆盖面积广,出产优质的黄豆,用它制作的豆花自然风味独特。

豆花的制作需要很多道工序:精选优质大豆、浸泡、磨浆、煮浆、点制……

洛塘镇的豆花如此鲜香的原因是,大多数农户都有自家的石磨,预先把黄豆泡一个晚上后,连水带豆子一勺一勺倒进石磨的磨眼里,一只手不停地摇转石磨,白花花的豆汁便顺着石墩四周瀑布般流到磨盘里,磨盘边上有个缺口,豆汁再从缺口流到放置好的盆里。

磨好的浆汁用纱布把豆渣滤出,滤好的浆汁入锅煮沸,就是我们常在早上饮用的豆浆。

豆浆磨好后,倒入一勺清油,目的是为了消除豆浆上层的泡沫,以便过滤,当地人把这个环节叫做杀沫。随后,倒入一定比例的热水,用勺子不停地搅拌,直到泡沫消失为止。

豆浆煮沸后,稍凉,加入浆水后迅速搅匀,见浆汁有絮状物生成时即用一板状物如笼屉隔、薄木板、竹筛等压榨,将所有生成的絮状物压成一整块。数分钟后,锅内豆浆即凝结分层,上层为清澈微黄的液体,下层为洁白的块状凝结物。此凝结物较为松散,内部多孔洞,用筷子夹时易断裂,这就是豆花。

2

和川渝一带用卤水或石膏点豆花不同的是,武都的点豆花别有特色,采用的是祖辈流传下来的老办法,用苦苣酸菜的浆水点豆浆,把发酵后的酸菜浆水盛出,再加入一些清水调配好,然后慢慢倒入已冷却的豆浆中,根据豆浆发生的微妙变化,控制速度的快慢和倒入浆水量的多少,以便豆花口味适中。

经过一系列工序后,细腻嫩滑的豆花新鲜出锅,冒着热气、飘着豆香,令人垂涎。

这样的豆花,无论煮多久也不老。所以,吃豆花面的女士有人发出这样的感慨——“多想活成洛塘的豆花:肤白、娇嫩、不老。”

点豆花意味是“时间艺术”,一个“点”字神韵全出,如杭州之“点”茶,巧功全在手上。

看到匠人点豆花不吝是美的享受:浆水装在一个小碗,手持长柄汤瓢慢慢均匀地沿浆面上往外刨,一直刨到锅里起“鱼籽眼”,锅中渐成白絮如白云朵朵。这便是豆花之所以为花的温柔场景……

3

豆花点制成功后,主妇们便开始另一项流程:擀制手工面。做豆花面的原材料有白面、荞面,或黄豆面、玉米面、白面混合的杂面,加入炒熟的酸菜,撒上食盐调味。豆花面盛到碗中,汤色清亮,轻雅淡黄的长面,雪白细嫩的豆花,让人垂涎。

好的豆花讲究“滚、嫩、绵、白”,所谓“滚”就是热而不烫嘴,“嫩”是细嫩又不至于筷子夹不起,“绵”是有韧性又无木质感,“白”是豆花本色,洁白如雪。挑出一勺轻轻放入口中,豆花便会绽放在舌尖之上,这是食材最纯净的原味。如果细细品味起来,还能感受到一缕清甜。

和川渝贵地区那些用蘸水佐食豆花不同的是,在武都洛塘,豆花面用杂面打底烘托气氛之后,人们把口感调和的重任交给了各类形形色色的“杂菜”。炒韭菜,炒青椒,炒豆豉,蒜泥、油泼辣子,芫荽,蒜苗,椿芽,炒好的酸菜等,根据各自口味,食客随意取舍。

在陇南,来一碗豆花面,不仅仅是享受美食,更是品味一种生活的态度,细细品味那些简单而纯粹的美好。文/奔流新闻·兰州晨报记者 刘小雷 武都区融媒中心供图